Les Météores

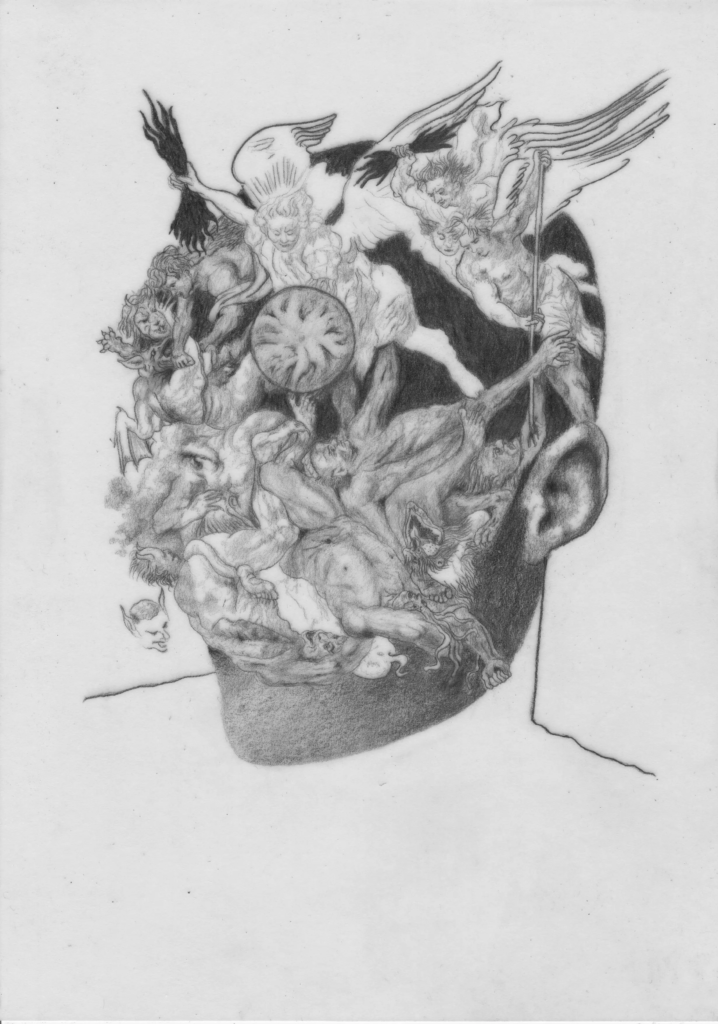

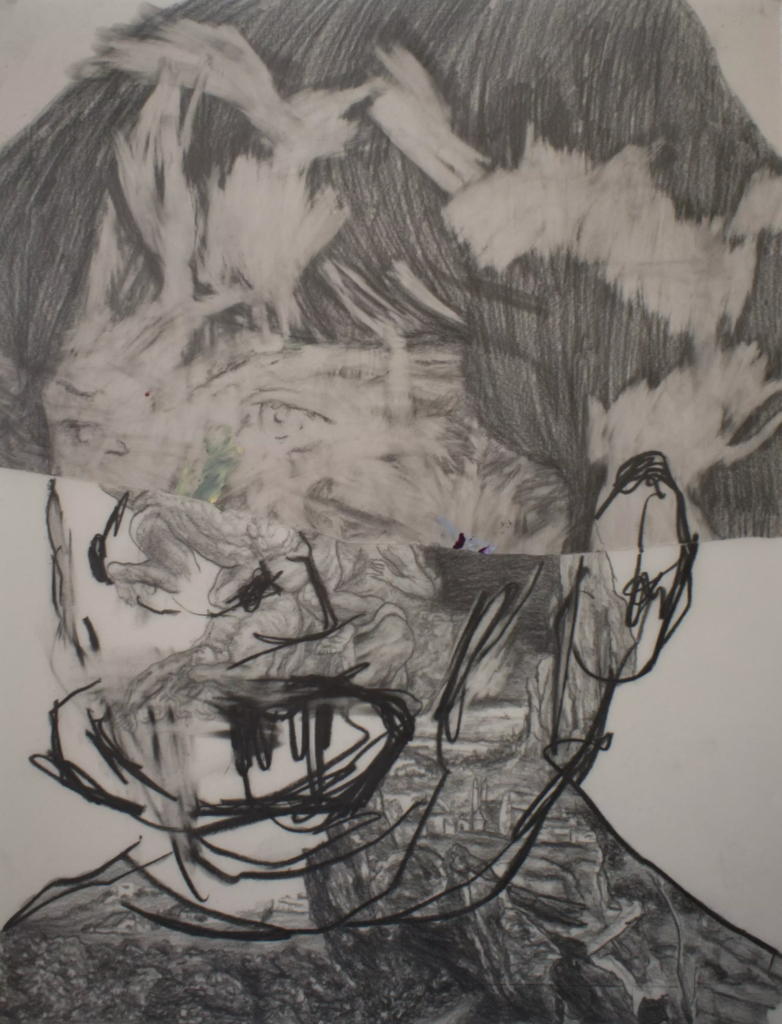

Il arrive que le monde se déchire d’un coup, comme si la lumière elle-même s’était fendue. Dans cette brèche, tout devient visible : les contours, les mensonges, les reflets. Le dessin naît de là, d’un impact. Non pas un événement spectaculaire, mais une collision silencieuse entre la matière et la conscience.

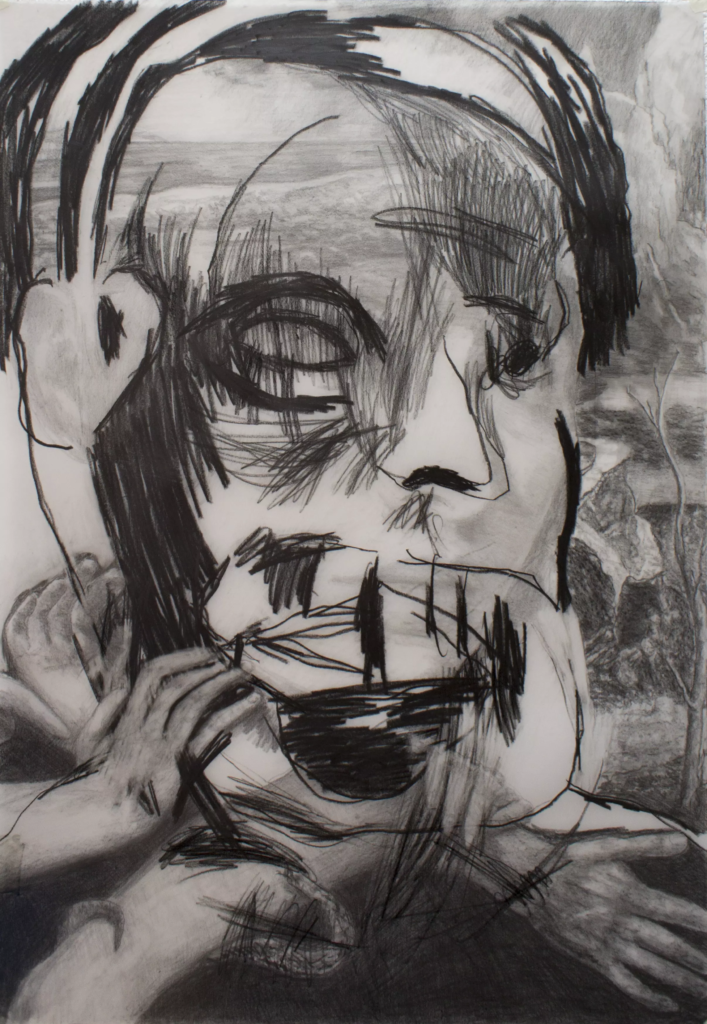

Chaque trait garde la trace d’une brûlure, comme si la main suivait la trajectoire d’un corps tombé du ciel. Le graphite devient poussière d’impact, le papier un sol noirci par le passage du feu. Le dessin n’illustre rien, il enregistre ce qui reste après la chute : la rémanence d’un éclat, l’ombre persistante d’une forme qui ne reviendra plus.

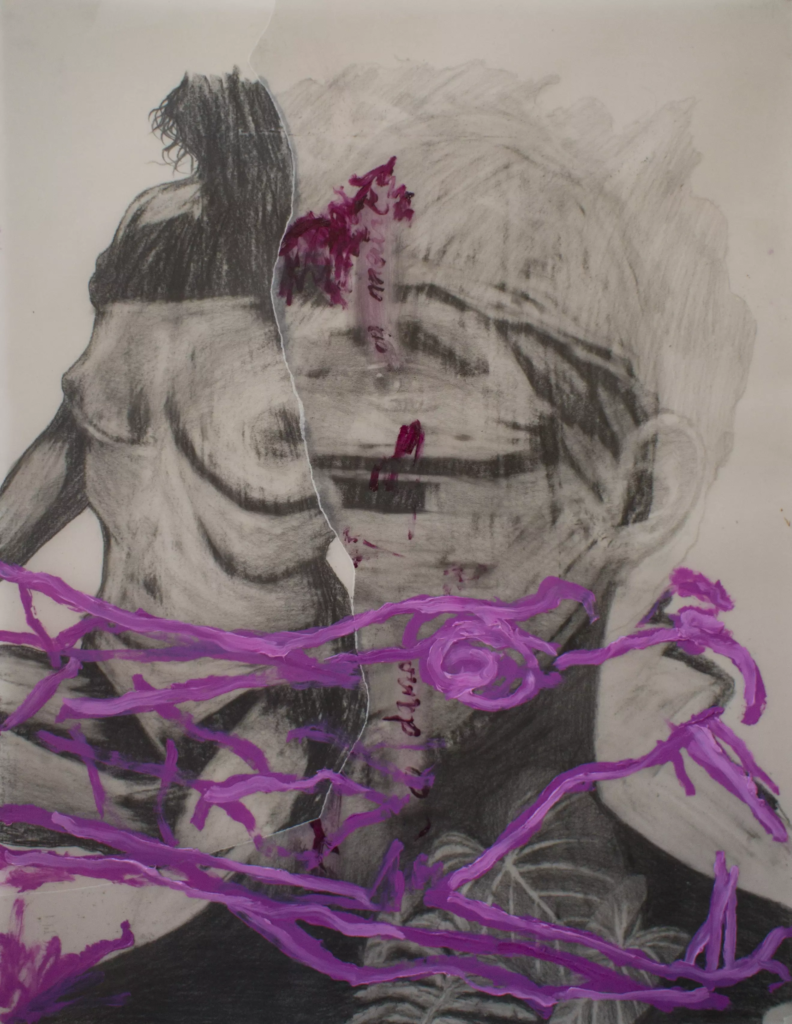

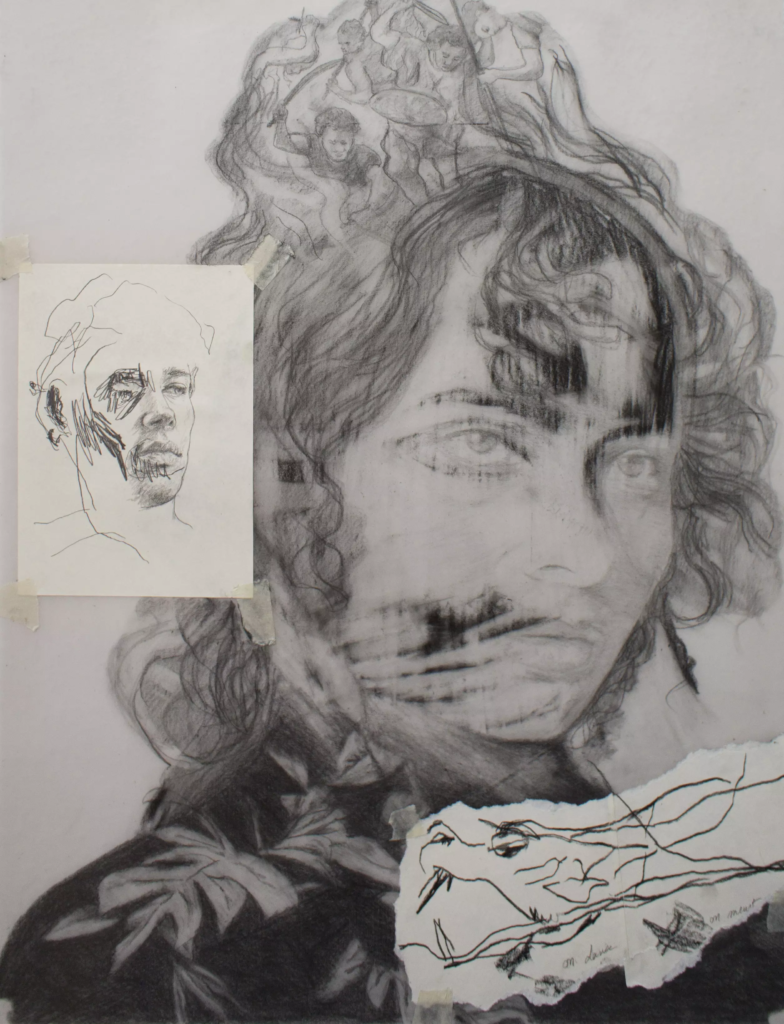

Je ne cherche plus le visage de l’autre, mais la surface où il s’efface. Ce qui m’intéresse, ce n’est plus la ressemblance mais l’apparition – ce moment fragile où l’image bascule entre le monde et sa disparition. Chaque ligne devient un seuil : ce n’est plus un portrait, c’est une empreinte d’altérité.

Le réel n’a pas de doublure. Il n’existe que ce qui tombe, s’écrase, se consume. Le dessin accepte cette vérité sans consolation : il n’y a pas d’autre monde derrière le nôtre. Le geste ne répare rien, il affirme seulement que la beauté peut surgir du désastre, qu’il est encore possible d’aimer ce qui se défait.

Le météore n’est pas un symbole, c’est un état. C’est ce moment où tout ce qui était lourd se met à brûler. Ce qui chute éclaire. Ce qui éclaire disparaît. Et dans ce passage… ce très court passage… quelque chose se révèle : une lucidité nue, sans retour, où la main trace non pas le souvenir d’un être, mais la preuve qu’il a traversé le ciel.